2025年3月21日、ルート株式会社主催のインバウンド対策セミナーが開催されました。外食成長支援事業と外食エンターテイメント事業を展開するルート株式会社の寺薗克浩執行役員をコーディネーターに迎え、インバウンド対策の最前線で活躍する3社の代表が登壇。訪日外国人客の受け入れ態勢やテクノロジーを活用した多言語対応、SNS戦略まで、幅広い知見が共有されました。

パネリスト

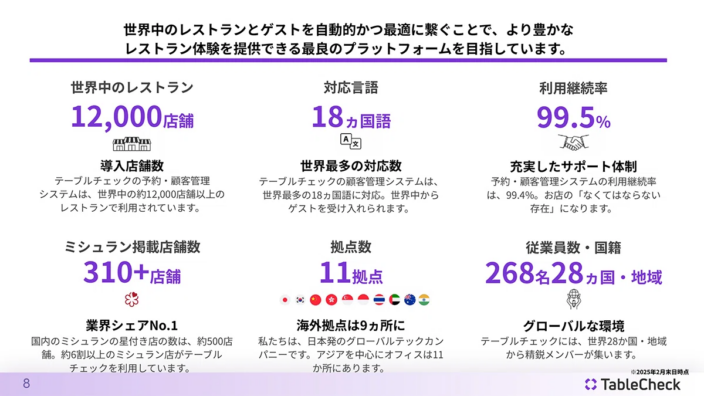

株式会社TableCheck 代表取締役社長CEO 谷口優氏

2011年3月11日創業。予約ページと店舗側の管理システムを18カ国語対応で提供。日本国内の高級ホテルレストランでは約97%のシェアを持ち、ミシュラン星付きレストランでも高いシェアを獲得。全世界で約12,000店舗が導入する飲食店予約システムのリーディングカンパニー。

株式会社USEN 執行役員 メディア事業部長 成内栄介氏

2000年にUSEN入社後、2012年に「ヒトサラ」をリブランド。2015年にインバウンドグルメサイト「SAVOR JAPAN」を立ち上げ、多言語対応で訪日外国人の集客を支援。コロナ前からインバウンド市場に参入し、店舗のマーケティングからオペレーションまで”一気通貫のDX”を推進。

イクシアス株式会社 取締役COO 戸田将平氏

リクルートホールディングスでマーケティング、商品企画を経験後、USEN-NEXT HOLDINGSで飲食店向け事業開発を推進。店舗情報発信・分析プラットフォーム「STOREPAD」を提供し、GoogleビジネスやSNSを活用したインバウンド集客のプロフェッショナル。

大阪・関西万博2025への期待と準備

万博は訪日客増加の大きな転機に

大阪・関西万博は2025年4月13日から開催(本セミナー開催時点であと1ヶ月前)され、想定来場者数2,820万人のうち約350万人(12%)がインバウンド客と予想されています。これは2024年の月間訪日外国人数に匹敵する規模であり、外食産業にとっても大きなビジネスチャンスとなります。

谷口氏は「東京ではまだ盛り上がりが少ないが、万博の会場見学や出展予定の飲食店からの問い合わせは増加している」と現場の声を紹介。成内氏も「前回の万博ではインバウンド客は1%程度だったが、今回は12%に増加する見込み。関西だけでなく、京都や東京など他の地域にも好影響がある」と指摘しました。

寺薗氏は「大阪では駅に『開催まであと何日』という電光掲示板が設置され、テレビでも関連番組が増えるなど、地元の盛り上がりは非常に高い」と現地の状況を説明。350億円をかけた「大屋根リング」は集客だけでなく「来場者の居心地の良さと記憶に残るインパクト」を目的に建設されたとして、万博全体の準備が着々と進んでいる様子を伝えました。

アフターコロナのインバウンド対策の進化

データで見る予約スタイルの変化

谷口氏は「コロナ前と比べて、店舗あたりの海外からの予約数が4倍になっている」という驚きのデータを提示。これは訪日客数の増加だけでなく、「席を確保したい」という予約文化の浸透を示しています。

「一部の観光地では『夕食難民』が発生しており、ラーメン店に2時間待ちの行列ができる状況。これは観光客全体のUX(ユーザー体験)低下につながる」と谷口氏は懸念を示し、ニセコなどの自治体がエリア内飲食店にネット予約対応を推奨している事例も紹介されました。

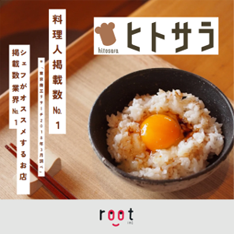

国籍・旅行形態の多様化

成内氏は「コロナ前は中国の団体客が主役だったが、今は韓国、香港、台湾、アメリカなど様々な国からの個人・家族旅行者が増加している」と分析。SAVOR JAPANのデータでは、85カ国からの予約があり、特に春の花見シーズンはアメリカ・カナダからの予約が増加するという興味深い傾向も明らかになりました。

「訪日客の滞在日数は平均9.3日だが、欧米からの旅行者は1?2週間滞在するケースも多い」と成内氏。SAVOR JAPANの予約データによると、ランチは50%以下、ディナーは55%近くが事前予約となっており、特に欧米からの旅行者は3週間前から予約を入れる傾向があるとのことです。

インバウンド対応の具体的戦略

言葉の壁は思ったより低い:実践的コミュニケーション術

パネリストたちは言葉の壁について「必要以上に心配する必要はない」と強調しました。谷口氏は自身の海外経験から「お店に到着して席さえ確保できれば、基本的なコミュニケーションで十分楽しめる」と説明。

あるお寿司屋の事例として「大将が英語の魚の図鑑を用意し、ネタを出すたびに該当するページを指さすだけで、外国人カップルが大いに盛り上がっていた」というシンプルな工夫も紹介されました。

成内氏も「英語のメニューと料理の写真があれば基本的に問題ない。手書きメニューは読みづらいが、今はGoogleレンズなどの翻訳アプリで対応できるケースも増えている」と実用的なアドバイスを提供。「お店の魅力を伝えるためのビジュアル情報が特に重要」と強調しました。

戸田氏は「基本的な挨拶だけでも印象が大きく変わる。海外で『ありがとう』『さようなら』と言われるだけで印象が良くなるのと同じ」と指摘し、シンプルなコミュニケーションの重要性を説きました。

実践的アドバイス:

・英語メニュー(できれば写真付き)を用意する。

・アラカルトメニューが多い店舗は特に写真表示が重要。

・基本的な挨拶のみでもコミュニケーションの姿勢を示す。

・コース料理にして説明を簡略化する工夫も効果的。

・モバイルオーダーシステムの導入も選択肢の一つ。

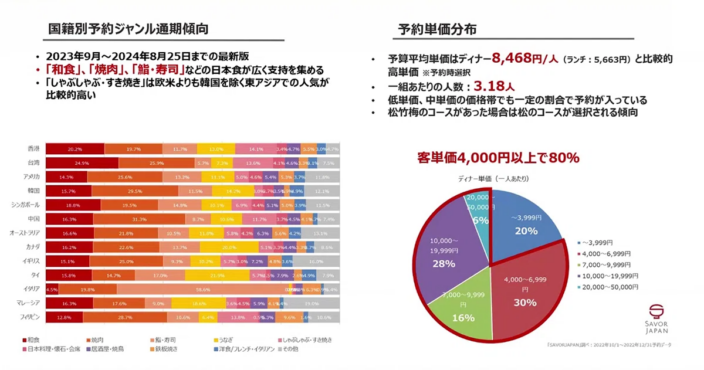

キャッシュレス決済の整備は必須条件に

成内氏によると「韓国では決済の90%以上、中国でも80%以上がキャッシュレス」であり、「海外ではQRコード決済やクレジットカードが当たり前の環境。インバウンド対応としてはキャッシュレス決済の導入は必須」と強調。「日本のキャッシュレス比率も40%を超えてきているが、訪日客にとっては現金決済が非常に不便」という実態も指摘されました。

谷口氏も「TableCheck Payのようなクレジットカード情報を事前登録するシステムを導入すれば会計がスムーズに」と自社サービスの活用方法を紹介。キャッシュレス対応は顧客満足度向上だけでなく、店舗運営の効率化にも寄与するとの見解が示されました。

カルチャーギャップを乗り越えるための工夫

日本特有の「お通し」や「付け出し」文化は外国人にとって違和感がある場合があると3社とも指摘。戸田氏は「説明をしないと理解できない文化的違いは、簡単な掲示や一言の説明だけでも大きく改善できる」と強調。

成内氏からは中華圏のゲスト対応について具体的なアドバイスも。「中国や台湾などの人々は『医食同源』の考えがあり、お腹を冷やすことを避ける傾向がある。冷たい飲み物より常温のお茶やお酒を用意すると喜ばれる」というサービスのコツも紹介されました。

また「お寿司も冷たい食べ物という認識があるので、最初にお茶を出すなどの配慮があると文化的なクラッチ(接点)になる」という細やかな観点も共有されました。

インバウンドのリピーター化と口コミ戦略

「間接的リピート」の概念と実践

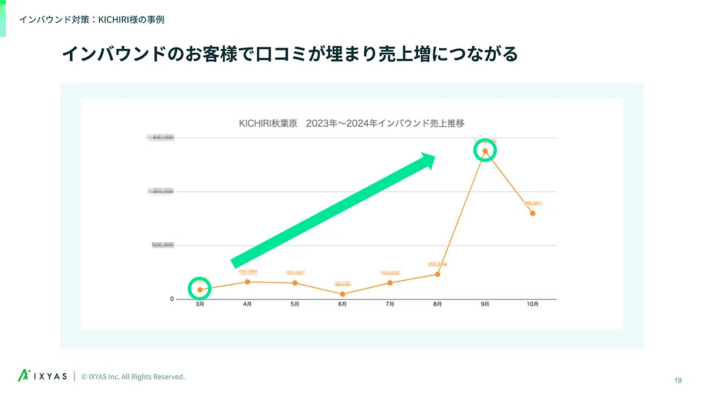

谷口氏は「インバウンド客は同一人物がリピートするケースは限られるが、その人の口コミやSNSで友人や知人が来店する『間接的リピート』が非常に重要」と新たな視点を提示。

「例えば5日間滞在中に3日リピートしてくれた客は、帰国後も友人に『あそこは本当に良かった』と紹介し続ける。日本のテレビ露出による集客効果はすぐに収束するが、インバウンドの口コミ効果は長く続く」と実体験に基づく知見を語りました。

SNSやUGC(ユーザー生成コンテンツ)の効果的活用法

戸田氏は「SNSに投稿したくなる仕掛け」の重要性を数々の成功事例とともに紹介。「ある居酒屋では地鶏の希少価値を紙芝居でアルファベットを使って説明したり、折り紙に訪日客の名前を漢字で書いて手裏剣にして渡すなどの工夫で、各国の媒体でのシェア増加に成功。売上が17倍に伸びた」という驚きの事例も。

また「インスタグラムのフォロワー数が1万人から1年半で18万人に増加したSAVOR JAPANの事例では、特定の寿司店の動画が30万再生を記録し、投稿後2ヶ月で17組33名の予約につながった」という具体的な成果も示されました。

成内氏も「ひつまぶしのような『見せ方』に工夫のある料理はSNSで拡散されやすい。4つの食べ方(そのまま、薬味をかけて、出汁をかけて、お好みで)を動画で紹介すると視聴時間が伸び、SNSアルゴリズムでバズりやすくなる」という実践的なマーケティング手法を解説。

その他にも「ノリに店名をアルファベットで書いておくことで、写真だけがSNSでシェアされても店名が拡散される」という店舗側の工夫も紹介されました。

インバウンド対応の成功事例

星なしでも行列ができる店の秘訣

「ミシュラン星付きでなくても、GoogleやSNSでの評価が高い店舗はインバウンド客に人気」と戸田氏。特に韓国のNAVERや中国のRED(小紅書)など各国のコミュニティサイトでの評判が集客に直結する事例として「大阪のあるお寿司屋が突然、韓国人客で満席になった原因を調べたところ、NAVER内の著名人のブログ投稿がきっかけだった」という興味深いケースも紹介されました。

成内氏によれば「訪日客はメニュー選択でも『松竹梅』があれば『松』を選ぶ傾向があり、外国人向けに高いプランを用意するのも効果的」とのこと。また「海外からの評価が5つ星になりやすいのも特徴。日本人は中央値寄りの評価が多いが、外国人は感動するとすぐに最高評価をつける」という口コミの特性も解説されました。

来日前・滞在中の予約獲得戦略

成内氏は訪日客の行動パターンに合わせた戦略として「旅行前」「旅中」「直前」の3段階のアプローチを提案。

「旅行前の検索では、SAVOR JAPANの記事が『焼肉レストラン東京』などの検索で上位表示されることが多い。4言語で5,000本の記事を用意し、3週間前の予約を獲得。旅中検索には食べログも強く、当日・直前検索ではME(口コミ)が影響力を持つ」と説明。

特に「オープン型の店舗は直前予約対策を強化し、予約型の店舗は旅行前の検索対策に力を入れるべき」と業態による戦略の違いも指摘。「自分のお店に合ったインバウンド対策を選ぶことが重要」とまとめました。

おわりに:インバウンド対策は心の壁を取り払うこと

寺薗氏は「今日のお話を聞いて、インバウンド対策は思ったよりハードルが高くなく、基本的なことをしっかりと押さえれば十分対応できるとわかった」とセミナーを総括。「何か特別なことをするというより、お客様目線に立った基本的なホスピタリティとちょっとした工夫が大切」と強調しました。

最後に各パネリストから以下のアドバイスが提供されました:

谷口氏:「相手が何を喜ぶかを考え、発想の転換で工夫をしよう。おしぼりをペンギンの形にするなど、日本人には普通でも外国人には驚きになるような小さな工夫が大きな感動につながる」

成内氏:「日本人には当たり前でも、外国人には伝わらないことが多い。『わかってくれるだろう』と思わず、しっかり言葉で伝えることが大切。特に口コミを書いてほしい場合は、はっきりと依頼すると応えてくれることが多い」

戸田氏:「情報発信とUGC集めが重要。訪日客に自国の媒体でシェアしてもらうことが最大の宣伝になる。GoogleビジネスやSNSの活用は今や必須。データ分析を通じて効果的な戦略を立てることが成功への近道」

【お知らせ】インバウンド対策パッケージのご案内

本セミナーでご紹介された内容をもとに、当社では飲食店向けインバウンド対策パッケージをご用意しております。多言語メニュー作成、キャッシュレス決済導入サポート、SNS活用コンサルティングなど、貴店に合わせたカスタマイズプランをご提案いたします。

お問い合わせ・資料請求はこちら

ルート株式会社

TEL:06-6485-7022

Email:toiawase@root-and-activation.co.jp

HP URL:https://root-and-activation.co.jp/

担当者宛:寺薗克浩

TEL:080-4649-0738

Email:terazono@root-and-activation.co.jp

「インバウンド対策はこれからの飲食店経営の必須条件です。共に成長していきましょう!」

資料ダウンロード

TableCheck_セミナー資料.pdf (4.74MB)

STOREPAD_セミナー資料.pdf (5.16MB)

root_セミナー資料.pdf (20.1MB)